Американский журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших мировых университетов (Best Global Universities Rankings) на 2025–2026 гг., включивший 2250 университетов из 105 стран. Среди российских вузов первое место досталось Южно-Уральскому государственному университету, за ним следует Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Почему от них отстали МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ и МИФИ, разбирался T-invariant.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Ежегодный рейтинг лучших университетов мира (Best Global Universities Rankings), составляемый U.S. News & World Report, дает представление о репутации учебных заведений и уровне проводимых в них академических исследований. Статистические данные для составления рейтинга предоставила компания Clarivate, управляющая базами данных и информационными системами, включая многофункциональную платформу Web of Science. Недавно был опубликован очередной 11-й выпуск рейтинга лучших мировых университетов на 2025-2026 учебный год.

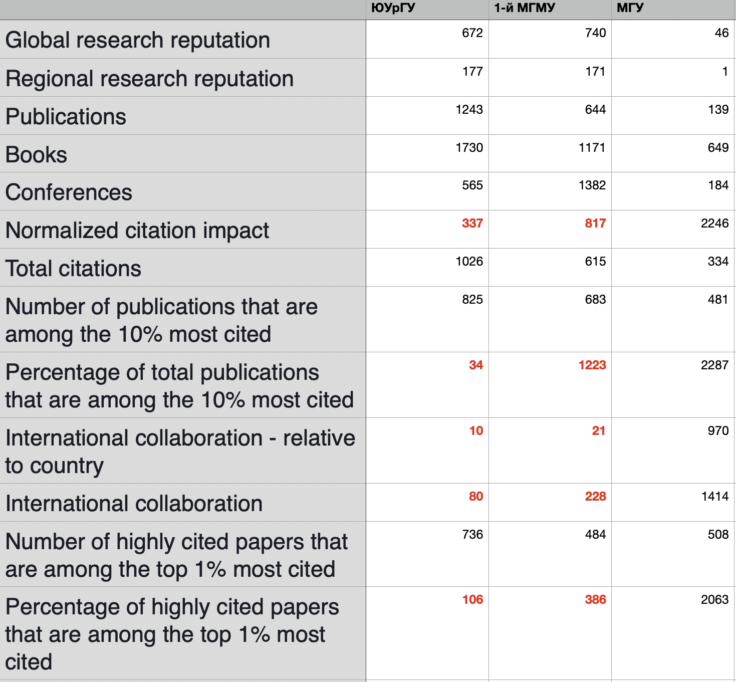

При его составлении используются 13 показателей, которые можно разделить на две группы. Первая группа включает репутационные индикаторы, построенные по результатам опросов Clarivate, проведенных в последние пять лет (с 2020 по 2024 год). В опросах участвовали более 27 тысяч респондентов из 129 стран. Вторая, самая большая группа, включает 11 библиометрических показателей публикационной активности вузов за период с 2019 по 2023 год. В таблице ниже приведены все 13 показателей и значения рангов по каждому из них для первой тройки российских университетов: ЮУрГУ, 1-й МГМУ и МГУ.

Для вычисления ранга по каждому из показателей использовались методы z-статистики. В такой статистике z-балл — стандартизированный индикатор, показывающий, на сколько стандартных отклонений отличается точка данных от среднего значения этой переменной. Такой подход используется при объединении разнообразной информации в единый рейтинг, поскольку он позволяет проводить объективные сравнения между различными типами данных. При этом распределения по некоторым показателям были сильно искажены, поэтому для них было использовано логарифмическое преобразование исходных значений. Z-баллы могут иметь как положительные, так и отрицательные значения. Университету, набравшему наибольшее количество z-баллов, присваивался ранг 1, а набравшему наименьшее количество баллов (за исключением репутации в области региональных исследований) — ранг, равный общему числу университетов, участвующих в рейтинге. Значения рангов приведены в таблице. Красным цветом выделены те значения показателей, по которым ЮУрГУ и 1-й МГМУ значительно обходят МГУ.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

Первое, что бросается в глаза, — один и тот же набор из пяти показателей, по которым ЮУрГУ и 1-й МГМУ значительно обгоняют МГУ.

- Нормализованный показатель цитирования сравнивает фактическое количество цитирований публикации с ожидаемым количеством цитирований аналогичных работ в той же научной области, для тех же годов выпуска и типов публикаций.

- Процент публикаций от их общего числа, которые входят в топ 10% наиболее цитируемых статей в мире, в разбивке по отраслям и годам публикаций.

- Международное сотрудничество (в рамках страны) представляет собой долю от общего числа статей вуза, в которых есть международные соавторы, разделенную на долю статей в международном соавторстве для страны, в которой находится университет. Авторы рейтинга считают, что международные совместные работы являются показателем качества, поскольку только лучшие исследования привлекают зарубежных соавторов.

- Международное сотрудничество — доля от общего числа публикаций вуза с участием международных соавторов.

- Процент публикаций от их общего числа, которые входят в топ-1% наиболее цитируемых статей: количество высокоцитируемых статей университета, разделенное на общее количество публикаций, которые он выпускает, в процентах.

Отметим, что все указанные пять индикаторов — относительные величины. По абсолютным индикаторам ЮУрГУ и 1-й МГМУ значительно уступают МГУ. Успех по этому набору показателей достигается путем повышения количества статей, публикуемых в высокорейтинговых международных научных журналах в соавторстве с зарубежными коллегами при относительно невысокой прочей публикационной активности в рамках университета.

Каким образом подобных успехов достигли в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, T-invariant подробно описал в статье «Вторая ирано-иракская: как преподаватель из Сеченовки провел плагиатную операцию в Персидском заливе»: «…за пять лет молодой ученый (доцент 1-го Меда Дмитрий Боков) смог опубликовать 260 статей. За один 2022 год — 100 статей: по две статьи в неделю. Для сравнения: всемирно известный учёный Дариуш Мозаффариан, считающийся одним из самых активно публикующихся ученых в области медицины, сумел опубликовать лишь 104 статьи за три года. И если сначала Дмитрий Боков публиковался почти исключительно в отечественных журналах, то с 2020 года русские названия и русский язык постепенно исчезают из списка статей, что, несомненно, соотносится с общей тенденцией поощрения государством авторов (и университетов) за публикации в зарубежных журналах. В числе соавторов — учёные из Индии, Китая, Индонезии, Ирана, Ирака, Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ». Оказалось, что авторство в публикациях Дмитрий Боков приобретал сначала на Московской бирже по торговле научными работами, а затем на латвийской и ирано-иракской. Такие биржи в мире принято называть Paper Mills. Необходимо заметить, что в 1-ом Меде Дмитрий Боков — не единственный, кто достиг такого оглушительного публикационного успеха далеко не самыми добросовестными методами.

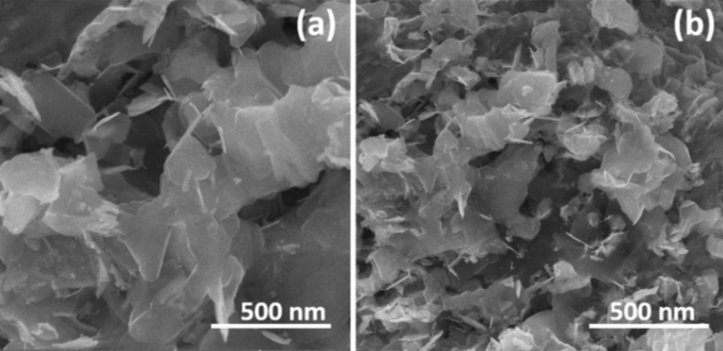

В ЮУрГУ пошли дальше — пригласили к сотрудничеству высокопроизводительных авторов в основном из азиатских стран, которые имели большой опыт публикаций в высокорейтинговых журналах и одновременно тем самым улучшали показатели вуза по международному сотрудничеству. Например, Afrasyab Khan (Пакистан), Festus Victor Bekun (Нигерия), Алексей и Сергей Трухановы (Беларусь) и др. Эти авторы неоднократно в своих статьях прибегали к таким грубым нарушениям академической этики, как манипуляции с изображениями, фальсификации библиографических ссылок и самих данных, нерелевантное цитирование и др. Здесь ссылки даны на единичные примеры — выявленных примеров подобных нарушений в публикациях ЮУрГУ очень много и о них неоднократно сообщалось на профессиональных платформах Pubpeer и Retraction Watch. Например, в 2023 году Алексей и Сергей Трухановы в статье Development of Te–CeO2/NF nanofilm with ultralow overpotential for robust oxygen evolution reaction, опубликованной в журнале J. Alloy. Compd., приводят рисунки для разных химических соединений, просто изменяя масштаб одного и того же изображения. Позже подлог был обнаружен и статья была отозвана.

В 2021 году Afrasyab Khan (ЮУрГУ) и соавторы из Кувейта, Малайзии, Ирана, Вьетнама и Китая опубликовали статью Mathematical modeling and numerical simulation of CO2 capture using MDEA-based nanofluids in nanostructure membranes в журнале Process Safety and Environmental Protection, реклама продажи авторства которой была ранее размещена в телеграм-канале одной из фабрик фальшивых публикаций. Редактор журнала пришел к выводу, что эта статья представляет собой злоупотребление системой научных публикаций. Статья была ретрагирована.

В 2020 году Festus Victor Bekun (ЮУрГУ) и его соавтор Festus Fatai Adedoyin из Великобритании опубликовали статью Modelling the interaction between tourism, energy consumption, pollutant emissions and urbanization: renewed evidence from panel VAR в журнале Environmental Science and Pollution Research, в библиографии которой были использованы нерелевантные ссылки на свои публикации и публикации ответственного редактора журнала Eyup Dogan. Это грубейшее нарушение публикационной политики, граничащее с коррупцией в издательском бизнесе. Статья также была отозвана.

Таким образом, мы видим, что стратегия успеха ЮУрГУ повторяет уже ранее подробно описанную стратегию Первого Московского Меда, только в более форсированном режиме. Очевидно, что лидирующие российские университеты МГУ, ВШЭ, МФТИ и МИФИ в таких обстоятельствах вынуждены незаслуженно довольствоваться второстепенными позициями в рейтинге лучших мировых университетов. Академическая порядочность в современном мире обходится недешево. И наоборот — результаты, добытые мошенническими схемами, в рамках формальных подходов часто оцениваются незаслуженно высоко.

Здесь стоит напомнить о неутешительных выводах, к которым пришли ученые из Северо-Западного университета США, недавно опубликовавшие результаты масштабного исследования The entities enabling scientific fraud at scale are large, resilient, and growing rapidly:

- Большие группы редакторов и авторов вступают в сговор, чтобы облегчить публикацию мошеннических статей.

- Сети связанных между собой мошеннических статей свидетельствуют о промышленных масштабах производства.

- Организации, продающие мошеннические услуги, противодействуют деиндексации и другим вмешательствам со стороны агрегаторов научной литературы.

- В некоторых научных областях литературе уже нанесен непоправимый ущерб в результате мошенничества.

- Наконец, масштабы деятельности в сфере научного мошенничества уже превышают масштабы существующих карательных мер, направленных на его предотвращение.

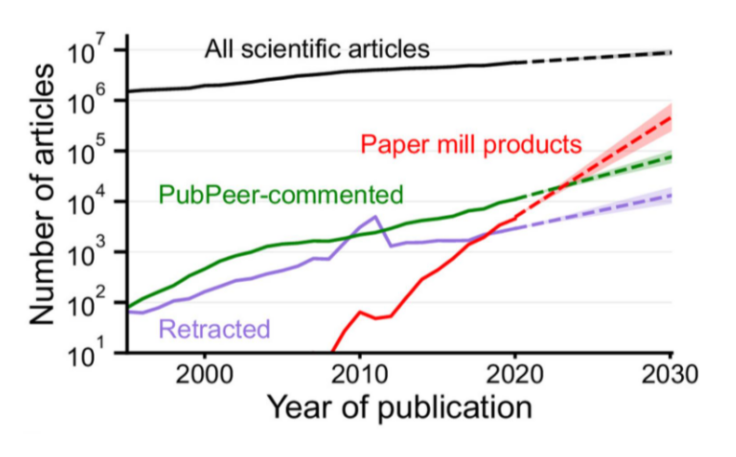

В частности, стоит обратить внимание на приведенный в публикации график, на котором на фоне роста глобального научного знания (измеряемого количеством индексируемых публикаций в научных журналах) показан рост числа статей с явными признаками конвейерного производства на фабриках публикаций (paper mills).

Как видно из графика, проиллюстрированная на нем опасная тенденция уже сегодня приводит к значительным искажениям при сравнительной оценке вузов. Если такая тенденция сохранится, формальные библиометрические индикаторы окончательно потеряют доверие, что, в свою очередь, может привести к хаосу и неопределенности на мировом академическом ландшафте.